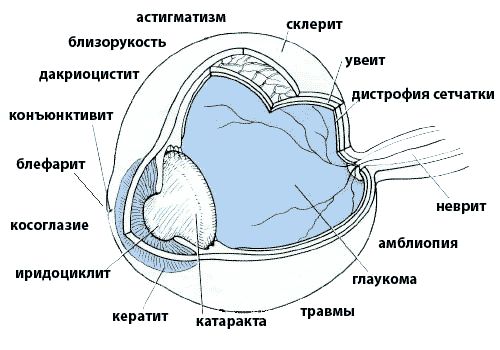

В медицине насчитывается больше сотни болезней зрительного органа. При отсутствии адекватного лечения любое из них может привести к тяжелейшим осложнениям, вплоть до потери зрения.

Многие болезни глаз у людей сопровождаются воспалением, в результате которых страдают все тканевые структуры и нарушается функциональность зрачка. Существуют способы борьбы с этими недугами, но при позднем обращении к доктору не всегда получается все вылечить.

Хоть и заболеваний глаз существует большое множество, но у каждого из них имеется схожая симптоматика. К основным признакам принято относить:

Сетчатка является внутренней оболочкой зрительного органа человека. Толщина составляет не более одного миллиметра. Благодаря ей формируется и создается четкое изображение, которое через нервные окончания передаётся в центральную часть головного мозга. К основному признаку нарушения работы сетчатки относят резкое ухудшение зрительной функции. Точно диагностировать заболевание на основании данного симптома крайне тяжело. Но если пациент почувствовал понижение зрительной остроты, то стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Болезни глаз, которые затрагивают сетчатку зрительного органа, можно отнести к одному списку.

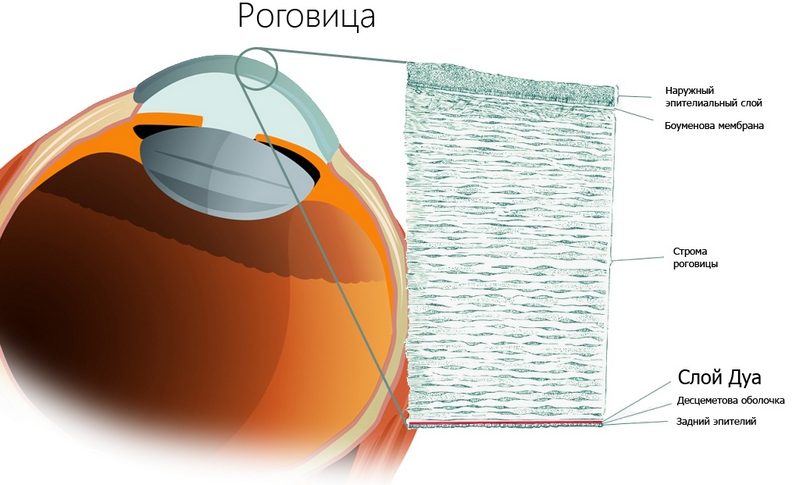

Болезни глаз могут затронуть и роговую оболочку. К списку самых распространенных можно отнести следующие.

В десяти процентах случаев встречаются патологии, связанных с заболеванием век. К ним причисляют выворот века, блефарит и трихиаз. Также врачи называют список болезней, которые можно ежедневно встретить не только у взрослого человека, но и у детей. Сюда относят:

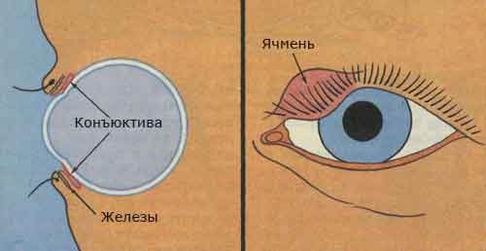

Болезни глаз, связанные с аномальным развитием слезнопродуцирующим аппаратом, встречаются крайне редко. Но специалисты относятся к таким заболеваниям достаточно серьезно. Ведь эта патология приводит к непроходимости канальцев. Очень редко можно встретить новообразования в . Лечение заключается в оперативном вмешательстве, так как проводить лекарственную терапию бессмысленно.

К наиболее распространенным принято относить:

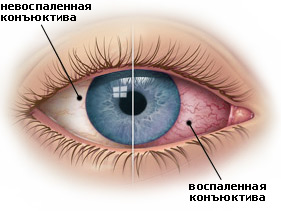

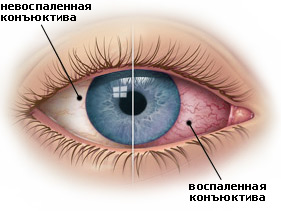

Болезни глаз воспалительного характера врачи изучают до сих пор. Ведь конъюнктивиты могут возникать абсолютно по разным причинам. Но в основном поражающим фактором становится проникание чужеродного тела на оболочку зрительного органа. В медицине встречаются такие болезни, как синдром сухих глаз и пингвекула. Но самыми распространенными считаются следующие болезни.

Список заболеваемости глаз достаточно велик. Поэтому при появлении первых признаков не стоит затягивать с лечением, так как могут возникнуть необратимые последствия.

А-Я А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Все разделы Наследственные болезни Глазные болезни Детские болезни Мужские болезни Венерические болезни Женские болезни Кожные болезни Инфекционные болезни Нервные болезни Ревматические болезни Урологические болезни Эндокринные болезни Иммунные болезни Аллергические болезни Онкологические болезни Болезни вен и лимфоузлов Болезни волос Болезни зубов Болезни крови Болезни молочных желез Болезни ОДС и травмы Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни сердца и сосудов Болезни толстого кишечника Болезни уха, горла, носа Наркологические проблемы Психические расстройства Нарушения речи Косметические проблемы Эстетические проблемы

Офтальмология – область клинической медицины, изучающая болезни глаз: патологические состояния глазного яблока и придаточного аппарата глаза – слезных желез, век, конъюнктивы, а также окружающих глаз костных и мягкотканых структур. Важнейшей задачей офтальмологии служит разработка и совершенствование методов профилактики, выявления и лечения болезней глаз, направленных на сохранение и коррекцию зрительной функции. Специалистами в области болезней глаз являются врачи-офтальмологии. К более узким офтальмологическим специальностям относятся хирургическая и лазерная офтальмология, офтальмоонкология, офтальмотравматология, детская офтальмология и др.

Амблиопия

Амблиопия - это нарушение зрение, имеющее функциональное происхождение. Оно не поддается терапии с помощью различных линз и очков. Ухудшение зрения прогрессирует безвозвратно. Возникает нарушение контрастного восприятия и возможностей аккомодации. Такие изменения могут возникать на одном, а иногда на двух глазах. При этом выраженные патологические изменения зрительных органов не наблюдаются.

Симптомы амблиопии следующие:

Астигматизм

Астигматизм - офтальмологическое заболевание, которое заключается в нарушении восприятия световых лучей глазной сетчаткой. При роговичном астигматизме проблема кроется в неправильном строении роговицы. В случае, если патологические изменения происходят в хрусталике, то болезнь может быть лентикулярного или хрусталикового типа.

Симптомы астигматизма следующие:

Блефарит

Блефарит - распространенное воспалительное поражение глаз, при котором поражаются веки. Известно множество типов блефарита. Чаще всего течение хроническое, оно с трудом поддается медикаментозному лечению. Блефарит может сопровождаться другими офтальмологическими заболеваниями, такими, как конъюнктивит и туберкулез глаз. Могут возникать гнойные поражения век, выпадение ресниц. Для лечения требуется серьезная антибиотикотерапия и выявление первопричин патологии.

Симптомы блефарита:

Миопия или близорукость

Миопия - это офтальмологическая болезнь, связанная с нарушением рефракции. При заболевании становится невозможным четкое видение объектов, расположенных на большом расстоянии. Патология заключается в нарушении фиксации лучей на сетчатке - они ложатся не в самой зоне сетчатки, а перед ней. Из-за этого возникает размытость изображения. Чаще всего проблема заключается в патологическом преломлении лучей в зрительной системе.

Симптомы близорукости:

Глаукома

Глаукома - это офтальмологическое заболевание, имеющее хроническую форму. В его основе лежит патологическое повышение внутриглазного давления, которое приводит к поражению зрительных нервов. Характер поражения необратимый. В конечном итоге происходит существенное ухудшение зрение, также возможна его полная утрата. Выделяют такие виды глаукомы:

Последствия заболевания зависят от стадии его протекания. При острой глаукоме может произойти резкая и безвозвратная утрата зрения. Лечение заболевания должно проводиться врачом-офтальмологом совместно с невропатологом.

Симптомы глаукомы:

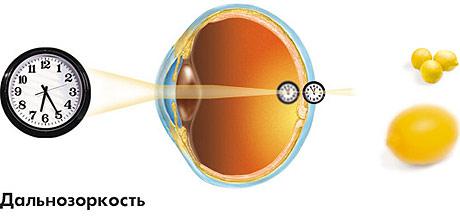

Дальнозоркость

Дальнозоркость - это офтальмологическое заболевание, при котором происходит нарушение рефракции, из-за чего лучи света фиксируются не на сетчатке, а за ней. При этом значительно ухудшается возможность различать объекты, находящиеся вблизи.

Симптомы дальнозоркости:

Катаракта

Катаракта - это болезнь, которая связана с возрастающим помутнением хрусталика глаза. Это заболевание может поражать как один глаз, так и оба, развиваясь на части хрусталика или полностью его поражая. Из-за помутнения световые лучи не могут пройти к сетчатке, внутрь глаза, в результате чего снижается острота зрения, а в некоторых случаях возможна его потеря. Зачастую зрение теряют пожилые люди. Категория молодежи также может быть подвержена этому заболеванию. Причиной могут стать пережитые соматические болезни или травмы глаз. Также встречается врожденная катаракта.

Симптомы катаракты:

Кератоконус

Кератоконус - это дегенеративная болезнь роговицы. Когда происходит утончение роговицы, то из-за воздействия внутриглазного давления она выпячивается вперед, принимая форму конуса, при том, что нормой является сферическая форма. Данное заболевание зачастую появляется у людей молодого возраста, в ходе протекания болезни изменяются оптические свойства роговицы. Из-за этого острота зрения значительно ухудшается. На раннем этапе болезни еще возможна коррекция зрения с помощью очков.

Симптомы кератоконуса:

Кератит - заболевание, во время которого воспаляется роговица глазного яблока, из-за чего появляется помутнение в глазах. Чаще всего причиной данного заболевания является вирусная инфекция или полученное повреждение глаза. Воспаление роговицы также может распространяться и на другие участки глаза.

Существует три формы кератита:

Учитывая причину кератита, его классифицируют на:

Симптомы кератита:

Компьютерный зрительный синдром

Компьютерный зрительный синдром - это совокупность патологических симптомов зрения, причиной которых является работа за компьютером. В той или иной степени компьютерный зрительный синдром проявляется примерно у 60% пользователей. Происходит это в основном из-за специфики изображения на мониторе. Свой вклад в возникновение этих симптомов вносит неверная эргономика рабочего места, а также несоблюдение рекомендованного режима работы за компьютером.

Симптомы компьютерного зрительного синдрома:

Также возможны боли, резь, жжение, гиперемия (покраснение), слезоточивость, сухость глаз.

Конъюнктивит

Конъюнктивит - это воспаление конъюнктивы (слизистой оболочки), покрывающей наружную поверхность глазных яблок, а также соприкасающуюся с ними поверхность век. Конъюнктивиты могут носить вирусный, хламидийный, бактериальный, грибковый или аллергический характер. Некоторые виды конъюнктивита заразны и быстро передаются бытовым путём. В принципе, инфекционный конъюнктивит не несёт угрозы зрению, но в отдельных случаях может повлечь серьёзные последствия.

Симптомы конъюнктивита варьируются в зависимости от типа этого заболевания: Гиперемия (покраснение) и отёк век.

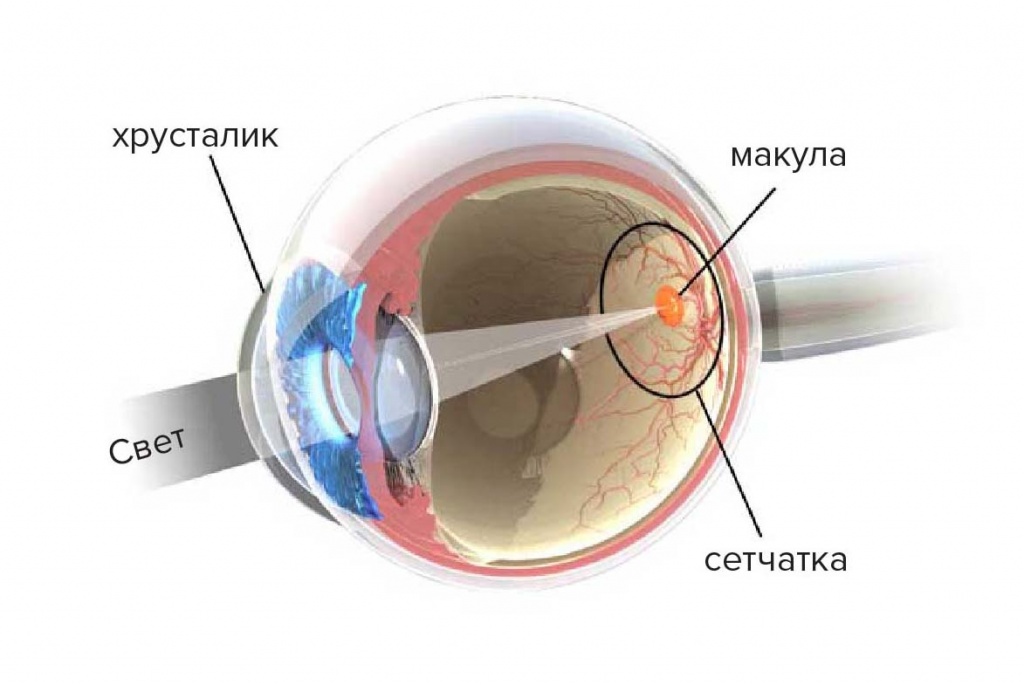

Макулодистрофия (ВМД)

Макула - небольшая область, находящаяся в центре сетчатой оболочки глаза, отвечающая за чёткость зрения и точность восприятия цветовой гаммы. Макулодистрофия - это хроническая дегенеративная болезнь макулы, существующая в двух формах: одна - влажная, другая - сухая. Обе вызывают быстро возрастающее падение центрального зрения, однако влажная форма значительно опаснее и чревата полной утратой центрального зрения.

Симптомы макулодистрофии:

Мушки в глазах

«Мушки» в глазах - такое явление носит второе название деструкция стекловидного тела. Его причина - локальные нарушения структуры стекловидного тела, приводящие к появлению оптически непрозрачных частиц, воспринимаемых в виде плавающих «мушек». Встречается деструкция стекловидного тела достаточно часто, угрозы зрению от этой патологии нет, но психологический дискомфорт может возникать.

Симптомы деструкция стекловидного тела: проявляются в основном при ярком освещении в виде посторонних изображений (точек, небольших пятен, нитей), плавно перемещающихся в поле зрения.

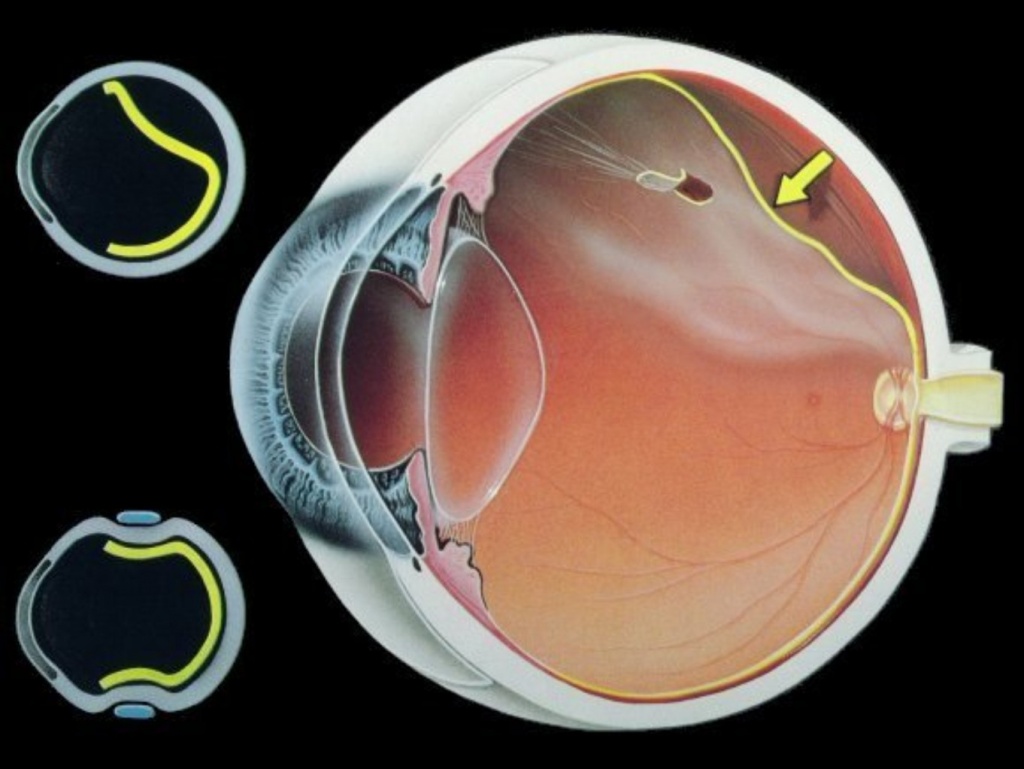

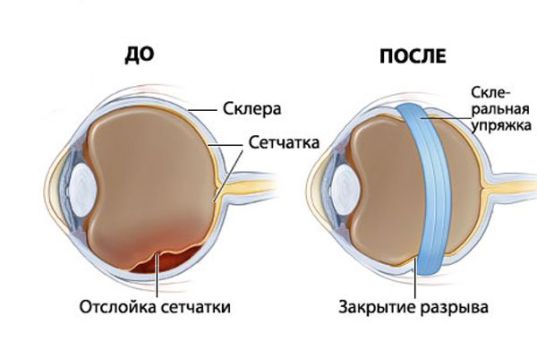

Отслойка сетчатки

Отслойка сетчатки - это патологический процесс отслоения внутреннего слоя сетчатки от глубинной пигментной эпителиальной ткани и сосудистой оболочки. Это одна из самых опасных болезней, которую можно встретить среди других заболеваний глаз. Если при отслоении не провести срочное оперативное вмешательство, то человек может полностью утратить способность видеть.

Основные симптомы этой офтальмологической болезни

Офтальморозацеа

Офтальморозацеа - это разновидность дерматологической болезни, которая более известна под названием розацеа. Основными проявлениями этого заболевания являются небольшое раздражение и сухость глаз, расплывчатость зрения. Болезнь достигает апогея в виде сильного воспаления поверхности глаз. На фоне офтальморозацеи возможно развитие кератита.

Симптомы офтальморозацеи:

Птеригум

Птеригум - это дегенеративное заболевание глаз, которое охватывает коньюктиву глазного яблока и, прогрессируя, может достичь центра роговицы. В острой форме болезнь грозит заражением центральной оптической зоны роговицы, что впоследствии может привести к снижению уровня зрения, а иногда и к полной его потере. Эффективным методом лечения заболевания является хирургическая операция.

Симптомы птеригума на начальной стадии заболевания полностью отсутствуют. Если болезнь прогрессирует, возникает снижение уровня остроты зрения, туман в глазах, дискомфорт, краснота, зуд и отеки.

Синдром «сухого» глаза

Синдром «сухого» глаза в наше время достаточно распространен. Основными причинами возникновения синдрома являются нарушение слезоотделения и испарение слез с роговицы глаз. Очень часто заболевание может вызывать прогрессирующий синдром Шегрена или другие болезни, которые оказывают прямое влияние на уменьшение количества слез, а также могут спровоцировать заражение слезных желез.

Синдром «сухого» глаза может возникнуть из-за полученных ожогов глаз, употребления некоторых лекарственных препаратов, онкологических заболеваний или воспалительных процессов.

Симптомы синдрома «сухого» глаза:

Халязион

Халязион - это опухолевидное воспаление мейбомиевой железы. Заболевание может возникнуть из-за закупорки сальных желез или их отека. Оттек может возникнуть в связи со скоплением большого количества опалесцирующей жидкости. Данное заболевание возникает у людей любого возраста. По своей форме опухоль похожа на маленький шарик, но в процессе болезни она может увеличиваться в размере, в связи с этим оказывать давление на роговицу и искажать зрение.

Симптомы халязиона: на начальной стадии халязион проявляется в виде отека век, небольших болезненных ощущений. На следующем этапе происходит незначительная припухлость века, которая не вызывает никакого дискомфорта и боли. Также могут возникать пятнышки серого и красного цвета на внутренней стороне века.

Химические ожоги глаз

Химические ожоги глаз - это одно из самых страшных повреждений глазного яблока. Появляются они вследствие попадания кислоты или щелочи на яблоки. Степень тяжести определяется видом, количеством, температурой и временем воздействия химических веществ, а также тем, насколько глубоко они проникли внутрь глаза. Существует несколько степеней получения ожогов, классифицирующихся от легкой до тяжелой формы.

Ожоги глаз могут не только снизить уровень зрения, но и привести к инвалидности. При попадании химических веществ на глазные яблоки необходимо срочно обратиться за врачебной помощью.

Симптомы химических ожогов:

Электроофтальмия

Электроофтальмия возникает из-за облучения глаза ультрафиолетовыми лучами. Болезнь может развиться, если в процессе наблюдения за ярким светом не использовать средства для защиты глаз. Получить облучение ультрафиолетовыми лучами можно при отдыхе на море, прогулке по горным заснеженным местам, а также, если смотреть на солнечное затмение или молнию. Также данное заболевание возникает от искусственно образованных УФ-лучей. Это может быть отсвет от электросварки, солярия, кварцевых ламп, отражения света от фотовспышки.

Симптомы электроофтальмии:

Эндокринная офтальмопатия

Офтальмопатия Грейвса, или эндокринная офтальмопатия - это болезнь аутоиммунного характера, которая приводит к дистрофическому заражению тканей орбитального и периорбитального характера. Данное заболевание чаще всего возникает на фоне проблем со щитовидной железой, но не исключено и самостоятельное появление.

Симптомы эндокринной офтальмопатии: ощущение сдавленности и болезненности в глазах, повышенная сухость, дальтонизм, выпуклость глазного яблока вперед, отечность конъюнктивы, отек периорбитальной части глаза.

Эписклерит

Эписклерит - это болезнь воспалительного характера, которая поражает эписклеральную ткань глаза, находящуюся между конъюнктивой и склерой. Данное заболевание начинается с покраснения некоторых частей склеры, чаще всего расположенных поблизости от роговицы. На месте воспаления возникает набольшая припухлость. Различают простой и узелковый эписклерит. Излечение заболевания чаще всего происходит самостоятельно, но возможны и рецидивы.

Симптомы эписклерита:

Ячмень - это воспалительный процесс мембомиевой железы гнойного характера. Возникает он на ресничном крае века или на волосяном фолликуле ресниц. Различают внутреннюю и внешнюю форму. Ячмень возникает вследствие бактериальной инфекции, зачастую из-за золотистого стафилококка. Известны случаи, когда заболевание может перейти в хроническую форму (халязион).

Симптомы ячменя:

Кроме этого, могут образовываться слезные выделения, чувствуется дискомфорт, иногда головные боли, болезненность в теле и повышение температуры, общая слабость.

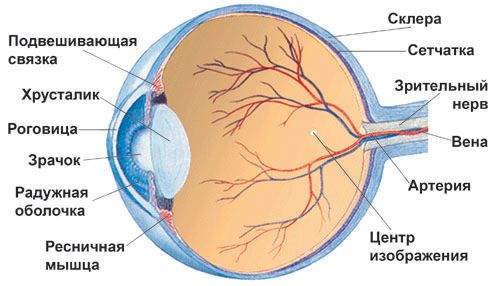

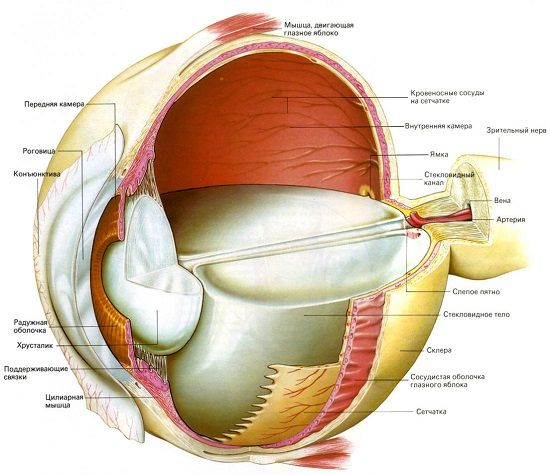

Для того чтобы правильно оценить патологические изменения, характерные для тех или иных глазных заболеваний, следует иметь общие представления о строении глазного яблока и особенностях выполняемых им функций.

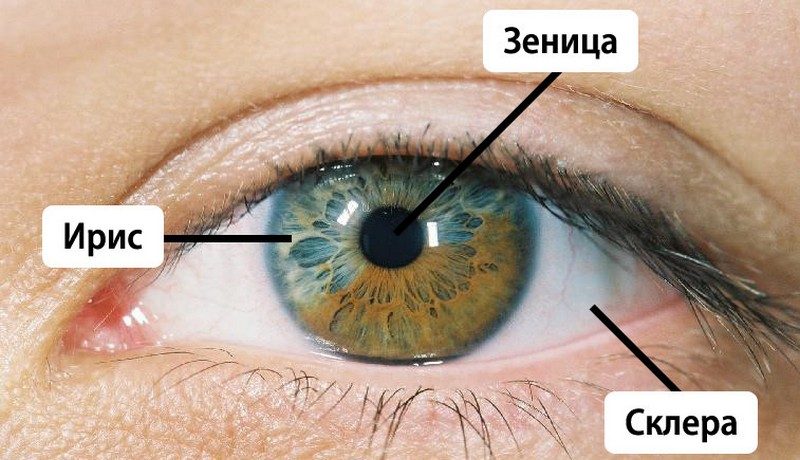

Характерной особенностью строения глаза является наличие прозрачных тканей, через которые свет проникает свободно. Глазное яблоко имеет шаровидную форму. Оно окружено белковой (или белочной) и роговой оболочками. Первая состоит из плотных пучкообразных белковых волокон и не обладает прозрачностью. В передней части глаза имеется подобие окна – круглый участок, покрытый роговой оболочкой (роговицей), которая имеет сферическую форму и напоминает стекло. Лучи света, отраженные от рассматриваемых предметов, проникают через роговицу и достигают внутренних тканей глаза, при этом роговая оболочка обладает выраженной преломляющей способностью.

Миновав роговицу, луч света проходит через переднюю камеру глаза, заполненную бесцветной прозрачной субстанцией. Задняя стенка этой камеры образована радужной оболочкой (именно от наличия в ней определенных пигментов зависит цвет глаз), в центре которой находится круглое отверстие (зрачок). Мышцы, находящиеся в радужной оболочке, увеличивают или уменьшают его диаметр в зависимости от степени освещенности окружающего пространства. Миновав зрачок, свет поступает на хрусталик – чечевицеобразное прозрачное образование, которое по своим свойствам и функциям соответствует увеличительному стеклу. Кривизна хрусталика изменяется благодаря сокращениям тонких мышц, прикрепленных к его краям.

Затем луч света проходит через стекловидное тело, заполняющее внутреннюю камеру глаза. Эта субстанция состоит из прозрачной жидкости и тончайших волокон. Миновав их, свет попадает на сетчатку – светочувствительную ткань. В наружной ее части располагаются особые клетки, имеющие вид колбочек и палочек. При этом первые обеспечивают цветоощущение, а последние – световосприятие, отвечая также за ночное зрение. При попадании света на сетчатку в ней начинается очень сложный процесс, имеющий фотохимическую природу. В результате происходит стимуляция колбочек и палочек, сигнал передается по сетчатке на зрительный нерв и далее к затылочной части коры головного мозга (высшему зрительному центру).

При отсутствии патологических изменений в глазных яблоках острота зрения считается нормальной (то есть равной 1). В процессе преломления лучи света «рисуют» на поверхности сетчатки уменьшенное изображение рассматриваемых предметов. Оно получается перевернутым, но мы видим окружающий мир в привычном положении благодаря работе высшего зрительного центра. Если точка фокусировки световых лучей располагается на поверхности сетчатки, острота зрения соответствует норме. В других случаях изображение получается нечетким, расплывчатым – возникает близорукость или дальнозоркость.

Все известные на сегодняшний день глазные заболевания можно классифицировать как инфекционные и неинфекционные. Первая группа представляет собой недуги, развивающиеся после проникновения в глаз патогенных микроорганизмов, а вторая – болезни, являющиеся следствием травматического повреждения, генетической предрасположенности, эндокринных нарушений и т. п. Разумеется, это деление является условным – нередко одно заболевание может иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу.

Данный недуг представляет собой очаг воспаления, локализованный на крае верхнего или нижнего века (иногда воспаление затрагивает края обоих век). Причинами развития блефарита могут стать длительное воздействие на глаза едких веществ, летучих жидкостей, дыма (при работе на вредном производстве), наличие хронического очага инфекции в организме или инфицирование после незначительного травмирования век. Существуют 3 формы данного заболевания – простая, язвенная и чешуйчатая.

Простой блефарит представляет собой покраснение краев век, не распространяющееся на окружающие ткани и сопровождающееся незначительной отечностью. У больного появляются неприятные ощущения в глазах («попала соринка», «завернулась ресница»). После промывания прохладной водой эти симптомы не исчезают. Постепенно увеличивается частота движений век (больной начинает часто моргать), могут наблюдаться пенистые или гнойные выделения из внутренних уголков глаза.

Чешуйчатый блефарит проявляется заметной отечностью и выраженным покраснением краев век. Характерным признаком данной формы заболевания является образование на веках (у корней ресниц) сероватых или бледно-желтых чешуек, похожих на перхоть. При механическом их удалении ватной палочкой кожа становится истонченной и слегка кровоточит. Больной ощущает сильный зуд в веках, могут появиться жалобы на наличие инородного тела в глазу и болезненность при моргании. В запущенных случаях боль в веках усиливается, что вынуждает пациента проводить большую часть светового дня в затемненном помещении. Острота зрения при этом может снизиться.

Язвенный блефарит – самая тяжелая форма данного недуга. Начинается он с классических симптомов, которые подробно описаны выше. Затем состояние больного заметно ухудшается. Характерным признаком язвенного блефарита является наличие засохшего гноя у корней ресниц. Образующиеся корочки вызывают склеивание ресниц. Удалить их очень трудно, поскольку прикосновения к воспаленной коже довольно болезненны. После ликвидации гнойных корочек на веках остаются небольшие язвы. Если лечение не было начато своевременно, они заживают очень медленно, при этом рост ресниц восстанавливается лишь частично. Позднее могут наблюдаться неприятные осложнения – нарушения направления роста ресниц, их выпадение, а также другие глазные заболевания (например, конъюнктивит), вызванные дальнейшим распространением инфекции.

Данное заболевание представляет собой воспалительный процесс, очаг которого локализуется во внутриглазничном участке зрительного нерва. Чаще всего причиной недуга является проникновение в органы зрения нисходящей инфекции при менингите, тяжелых формах гайморита или хроническом отите. Реже воспаление зрительного нерва имеет неинфекционную природу и развивается на фоне общей аллергической реакции или химического отравления.

Тяжесть состояния больного и характер развития заболевания зависят от причин, которые вызвали данную патологию. Например, при отравлении быстродействующим токсином развивается стремительное поражение глазного нерва (в течение нескольких часов после поступления в организм отравляющего вещества).

Обычно последствия данной патологии являются необратимыми. Для инфекционных процессов характерно постепенное развитие симптомов неблагополучия – в течение нескольких суток или недель.

Первыми признаками воспаления глазного нерва являются снижение остроты зрения (без видимых причин), изменение границ поля зрения и нарушение восприятия некоторых цветов спектра. При офтальмологическом обследовании обнаруживаются такие характерные изменения видимой части диска зрительного нерва, как гиперемия, отечность, нечеткость очертаний, набухание глазных артерий и увеличение длины вен.

При несвоевременном обнаружении первичного очага воспаления заболевание прогрессирует. Гиперемия диска глазного нерва усиливается, нарастает отечность.

Через некоторое время он сливается с окружающими его тканями. Иногда диагностируются микроскопические кровоизлияния внутри сетчатки, помутнение стекловидного тела.

Легкие формы воспаления глазного нерва поддаются полному излечению (в случае своевременно начатой терапии). После стимуляции иммунитета и проведения лечения антибиотиками глазной нерв снова приобретает естественные очертания, а его функционирование нормализуется. Тяжелое течение заболевания приводит к атрофическому перерождению зрительного нерва и стойкому снижению остроты зрения.

Данный недуг вызывается патогенными микроорганизмами. Обычно это заболевание является следствием проникновения в глазное яблоко стрептококков или стафилококков. Нередко причиной развития гнойной инфекции является травмирование глаза острым предметом.

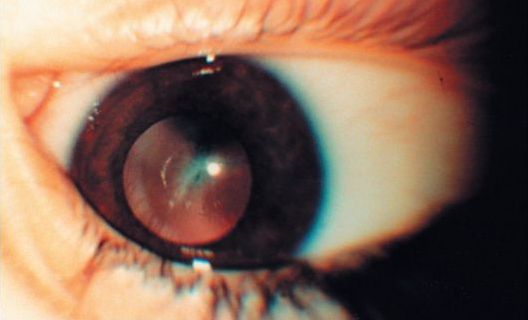

Различают 3 стадии данного заболевания – иридоциклит, панофтальмит и эндофтальмит.

Первые симптомы иридоциклита возникают через 1–2 дня после травмирования глаза. Даже легкие прикосновения к глазному яблоку невозможны вследствие очень сильной болезненности. Радужная оболочка окрашивается в сероватый или желтоватый оттенок (в ней накапливается гной), а зрачок как бы погружается в серую дымку.

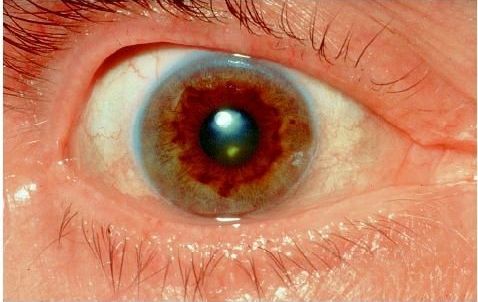

Эндофтальмит – более тяжелая форма гнойного воспаления глаза, чем иридоциклит. При отсутствии своевременно начатого лечения инфекция распространяется на сетчатку, боль ощущается пациентом даже в состоянии покоя или при закрытом глазе. Острота зрения очень быстро падает вплоть до почти нулевой (сохраняется только светоощущение). При обследовании у офтальмолога выявляются характерные признаки патологии – расширение сосудов конъюнктивы, окрашивание глазного дна в желтоватый или зеленоватый оттенок (там скапливается гной).

Панофтальмит – довольно редкое осложнение эндофтальмита. Обычно до этой стадии заболевание не доходит, так как своевременно начатое лечение антибиотиками широкого спектра действия позволяет предотвратить дальнейшее развитие инфекционной патологии. Однако симптомы панофтальмита следует знать для того, чтобы предотвратить потерю зрения и своевременно обратиться за помощью к специалисту. На данной стадии заболевания гнойное воспаление распространяется на все ткани глазного яблока.

Возникает очень сильная боль в глазу, веки отекают, слизистая оболочка краснеет и набухает. Через роговицу проступают скопления гноя, цвет белка глаза становится желтоватым или зеленоватым. Прикосновение к глазному яблоку невозможно вследствие очень интенсивных болезненных ощущений. Кожа вокруг глазницы краснеет и отекает. Возможно также возникновение глазного абсцесса. В самых тяжелых случаях проводится хирургическое вмешательство. Даже при успешности консервативной терапии острота зрения в пораженном глазе заметно снижается.

Это воспаление слезного мешка, имеющее инфекционное происхождение. Причиной развития данного заболевания является активное размножение болезнетворных микробов в полости слезного мешка. Предрасполагающими факторами являются врожденная особенность строения слезного канала (непроходимость, суженные участки) и застой жидкости внутри слезной железы. У новорожденных иногда встречается ложная непроходимость слезного канала, при которой между слезным мешком и носослезным каналом имеется мембрана. Данный дефект легко устраним, обычно он не приводит к развитию заболевания.

Дакриоцистит имеет острую и хроническую формы. В первом случае он развивается очень быстро, а для хронической формы характерны периодические обострения.

Первыми симптомами неблагополучия становятся появление жидких гнойных выделений из пораженного глаза и чрезмерное слезотечение. Через некоторое время рядом с внутренним углом глаза развивается опухоль, по форме напоминающая фасоль (это отекшая слезная железа). Если аккуратно нажать на нее, из слезного канала выделяется гной или жидкая слизь. Иногда по мере прогрессирования заболевания развивается водянка слезной железы.

Дакриоцистит как самостоятельное заболевание не представляет опасности, он легко и полностью излечивается, если терапия была назначена и проведена своевременно. Если же диагноз был поставлен неправильно или с запозданием, инфекция распространяется на окружающие ткани, вызывая кератит и конъюнктивит, в результате острота зрения может снизиться.

Это инфекционный или посттравматический воспалительный процесс, локализованный в тканях роговицы. В зависимости от действующих на глазное яблоко предрасполагающих факторов различают экзогенную и эндогенную формы данного заболевания, а также специфические его разновидности (например, ползучая язва роговицы).

Экзогенный кератит возникает после травмирования глаза, химического ожога, инфицирования роговицы вирусами, микробами или грибками. А эндогенная форма развивается на фоне прогрессирования ползучей язвы роговицы, общих инфекционных заболеваний грибковой, микробной или вирусной природы (например, сифилиса, герпеса, гриппа). Иногда причиной развития кератита становятся определенные отклонения в обмене веществ и наследственная предрасположенность.

Прогрессирующий кератит при отсутствии своевременно начатой терапии сначала вызывает инфильтрацию тканей, затем – их изъязвление, а завершается он регенерацией.

Инфильтрированная область образуется вследствие скопления клеток, транспортируемых в роговицу по кровеносным сосудам. Внешне инфильтрат представляет собой нечеткое пятно желтоватого или сероватого цвета с расплывчатыми краями. Площадь поражения может быть как микроскопической, точечной, так и глобальной, охватывающей всю площадь роговицы. Образование инфильтрата приводит к развитию светобоязни, снижению остроты зрения, обильному слезотечению и спазмированию мышц век (так называемому роговичному синдрому). Дальнейшее развитие кератита зависит от различных факторов – как внешних, так и внутренних. В редких случаях заболевание проходит без лечения, но такой исход практически невозможен.

Если диагноз не был поставлен вовремя, кератит прогрессирует. Инфильтрат постепенно распадается, возникает очаговый некроз роговицы с последующим ее отторжением. Через некоторое время на поверхности пораженного инфекцией глаза образуется язва с припухшими краями, имеющими грубую структуру. При отсутствии соответствующей терапии она распространяется по роговице, одновременно проникая в глубину глазного яблока.

Заживление описанного выше дефекта возможно лишь при условии устранения причин заболевания (назначение антибиотиков широкого спектра действия, лечение последствий травмы, нормализация обмена веществ и т. п.). Постепенно язва заживает – сначала исчезает припухлость ее краев, затем восстанавливается прозрачность тканей роговицы, нормализуется процесс регенерации. Обычно после заживления дефекта остается рубец, состоящий из соединительной ткани. Если площадь язвы была незначительной, острота зрения не нарушается, однако при обширном очаге воспаления возможно его снижение вплоть до полной слепоты.

Ползучая язва роговицы является одной из тяжелых форм инфекционного кератита. Ее возбудителем является патогенный микроорганизм диплококк. Инфицирование происходит после механического повреждения роговицы (травмирование инородным телом, развитие эрозий, ссадины, незначительные травмы). Реже микробы попадают на нее с конъюнктивы, из полости слезного мешка или других очагов воспаления, имеющихся в организме.

Для данного заболевания характерно быстрое развитие патологического процесса. Через 1 сутки после заражения уже можно заметить серый инфильтрат, локализованный на роговице, который через 2–3 дня распадается и превращается в заметную язву. Между радужной оболочкой и роговицей накапливается гной, что является характерным признаком развития этой формы кератита, имеющим большое значение для диагностики. Обычно один край язвы заметно приподнят и отечен, а другой – сглажен.

Другая форма данного заболевания – краевой кератит – развивается на фоне воспаления роговицы. Причиной его возникновения являются конъюнктивит или инфекционное заболевание век. Он появляется вследствие постоянного контакта воспаленного участка века с роговицей. Для краевого кератита характерны длительность течения и очень медленное заживление образовавшегося дефекта.

Под названием «кератомикозы» объединяются кератиты, причиной возникновения которых является проникновение в глазное яблоко патогенных грибков. Самым распространенным возбудителем кератомикоза является грибок рода Candida, вызывающий также молочницу. Активное его размножение происходит на фоне нарушения естественной микрофлоры (после приема сильнодействующих антибиотиков или гормонотерапии, вследствие специфических нарушений обмена веществ). Первым симптомом кератомикоза обычно становится появление на роговице белесого пятна с рыхлой поверхностью. Постепенно оно увеличивается в диаметре и ограничивается желтоватой полоской. По мере распространения патогенного грибка развивается некроз тканей глаза. После заживления образовавшегося дефекта роговицы остаются характерные участки рубцовой ткани (так называемое бельмо). При кератомикозе никогда не происходит перфорации роговицы, однако острота зрения может заметно снизиться.

Туберкулезный кератит является вторичным заболеванием, которое развивается вследствие распространения микобактерий по всему организму. Данная форма обычно диагностируется у детей, при этом наблюдается выраженное поражение тканей легких. Начало патологического процесса характеризуется появлением светло-серых узелков – фликтен – вдоль краев роговицы. Одновременно с этим наблюдаются светобоязнь, чрезмерное слезотечение и спазмы мышц обоих век. При отсутствии своевременного лечения узелки увеличиваются в диаметре, а в роговицу прорастают кровеносные сосуды, что сопровождается очень неприятными ощущениями.

После проведения соответствующей терапии большая часть узелков рассасывается, не оставляя следов на роговице. Оставшиеся фликтены преобразуются в глубокие язвочки, заживление которых приводит к образованию рубцов. В тяжелых случаях возможна перфорация роговицы до уровня стекловидного тела. Поскольку туберкулез является хроническим заболеванием, узелки могут образовываться многократно, распространяясь по всей роговице. В результате этого острота зрения заметно снижается. Сифилитический кератит, как ясно из его названия, развивается на фоне врожденного сифилиса. Данное заболевание представляет собой воспалительный процесс, распространяющийся по роговице. Нередко такой кератит протекает бессимптомно, первые признаки его развития появляются у больных лишь в возрасте 10–11 лет одновременно с другими симптомами сифилиса. В данном случае воспаление связанно со специфической аллергической реакцией, а его лечение сопровождается определенными трудностями и не всегда приводит к выздоровлению.

Герпетический кератит возникает в период обострения герпеса. Воспалительный процесс развивается после проникновения вируса в роговицу. Обычно заболевание прогрессирует вследствие авитаминоза или резкого нарушения иммунитета. Иногда данная форма кератита наблюдается после стресса, длительного лечения антибиотиками широкого спектра действия и гормональными препаратами. Реже причиной развития герпетического кератита становятся наследственная предрасположенность и травмирование глаза (при наличии вируса герпеса в организме).

Первичная форма данного заболевания сопровождается выраженным конъюнктивитом. Роговица постепенно становится мутной, а через некоторое время образуется инфильтрат, быстро подвергающийся распаду. На его месте возникает язва. При отсутствии своевременно начатой терапии роговица полностью утрачивает прозрачность, а острота зрения значительно снижается (вплоть до полной слепоты).

Для вторичной формы герпетического кератита характерно образование мелких инфильтратов и пузырьков в поверхностном слое роговицы. Заболевание сопровождается светобоязнью и обильным слезотечением. Через некоторое время эпителиальные клетки роговицы начинают слущиваться, а на поверхности возникают множественные эрозии, ограниченные мутноватой каймой. При отсутствии лечения они могут перерождаться в глубокие язвы, имеющие неровные очертания. Острота зрения при этом необратимо снижается, поскольку после заживления язв остаются рубцовые изменения тканей роговицы.

Это заболевание, вызываемое аденовирусом, обычно развивается на фоне одновременного поражения конъюнктивы и роговицы. Для кератоконъюнктивита характерно стремительное распространение. Он передается контактным путем и через личные вещи.

До появления первых признаков заболевания с момента заражения проходит около 7–8 дней. Сначала возникает головная боль, которая сопровождается ознобом, исчезает аппетит, больной жалуется на слабость и апатию. Через некоторое время появляется боль в глазных яблоках, наблюдается характерное покраснение склеры, отмечаются жалобы на наличие в глазу инородного тела. Затем возникает очень обильное слезотечение, сопровождающееся выделением слизи из слезного канала.

Верхнее и нижнее веки отекают, конъюнктива краснеет, а на ней появляются очень мелкие пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью. Последний симптом является характерным проявлением аденовирусной инфекции.

Если лечение не было начато вовремя, через 5–7 дней перечисленные выше признаки заболевания постепенно исчезают, остается лишь неуклонно нарастающая светобоязнь. В роговице появляются мутные очаги – мелкие малопрозрачные пятна. При условии проведения соответствующей терапии через 2–2,5 месяца наступает полное исцеление.

Как следует из названия, причиной возникновения данного заболевания является проникновение вирусов в клетки слизистой оболочки глаза. Различают несколько форм вирусного конъюнктивита, для каждой из которых характерно определенное течение патологического процесса.

Герпетический конъюнктивит. Обычно он развивается у маленьких детей вследствие незрелости иммунной системы организма. Воспалительный процесс может распространяться за пределы слизистой оболочки в окружающие ткани. В зависимости от характера патологического процесса различают катаральную, фолликулярную и везикулярно-язвенную формы герпетического конъюнктивита.

При катаральной форме заболевания отмечаются обильное слезотечение, ощущение наличия инородного тела в глазу и слизистые выделения из слезного канала. При офтальмологическом обследовании обнаруживается заметное покраснение конъюнктивы. Для фолликулярной формы характерно появление лимфоидных фолликулов (возвышенностей) на всей поверхности слизистой оболочки глаза.

Самой тяжелой формой герпетического конъюнктивита является везикулярно-язвенная. На поверхности слизистой оболочки глаза в этом случае выступают мелкие прозрачные пузырьки, заполненные жидкостью. По мере самопроизвольного вскрытия этих новообразований на слизистой образуются очень болезненные язвочки. Постепенно эрозия прогрессирует, переходя на край роговицы. Больной жалуется на сильную светобоязнь и спазмы мышц верхнего и нижнего век.

Как и вирус герпеса, аденовирус поражает весь организм. Проникновение аденовирусной инфекции в организм сопровождается общими симптомами: повышением температуры тела, ознобом, фарингитом и фолликулярным конъюнктивитом. Вирус передается воздушно-капельным и контактным путями.

Катаральный конъюнктивит. Он наблюдается чаще всего. Верхнее и нижнее веки сильно отекают, слизистая оболочка становится ярко-красной. Затем появляются гнойные или слизистые выделения из слезного канала. Через 5–7 дней перечисленные выше симптомы заболевания самопроизвольно проходят без проведения дополнительной терапии. При этом острота зрения не меняется, а на роговице не остается никаких следов.

Фолликулярный аденовирусный конъюнктивит. Эта форма заболевания сопровождается появлением мелких белесых пузырьков на зачатке третьего века и слизистой оболочке глаза. Сыпь практически не вызывает у больного неприятных ощущений.

Пленчатая форма конъюнктивита. Она диагностируется лишь в редких случаях. По мере прогрессирования заболевания на слизистой оболочке глаза образуется тонкая пленка сероватого или белесого цвета, которую можно без затруднений удалить влажной ватой или марлей. В тяжелых случаях она уплотняется, а при ее отделении возможно травмирование слизистой оболочки глаза. При своевременном назначении интенсивной терапии данное заболевание полностью излечивается, а острота зрения при этом не нарушается.

Данное заболевание представляет собой особую разновидность конъюнктивита. В медицинской литературе его иногда называют «гонобленнорея». Гонококковый конъюнктивит – это интенсивный воспалительный процесс, локализованный в слизистой оболочке глаза. Он развивается после проникновения в ткани гонококковой инфекции. Заболевание передается исключительно при контакте (во время полового акта, при родах – от матери к ребенку, а также при небрежном соблюдении правил личной гигиены).

У детей первые симптомы развития гонококкового конъюнктивита появляются через 3–4 суток после рождения. Веки становятся отечными и плотными, приобретают багрово-красный или синеватый цвет. Одновременно появляются кровянистые выделения из слезного канала. Загрубевшие края век постоянно травмируют поверхность роговицы, повреждая эпителий. Отдельные участки глаза мутнеют, изъязвляются. В запущенных случаях заболевание прогрессирует, развивается панофтальмит, что приводит к потере зрения и атрофии глазного яблока. Нередко после проведения терапии на поврежденных участках роговицы остаются грубые рубцы.

В более старшем возрасте наблюдаются тяжелое поражение роговицы, замедленная регенерация и существенное снижение остроты зрения.

У взрослых гонококковый конъюнктивит сопровождается общим недомоганием, лихорадкой и болями в суставах и мышцах.

Это воспалительный процесс, первичный очаг которого локализуется в зрительном нерве. Обычно данное заболевание развивается на фоне общей инфекции, например менингита (в том числе туберкулезного) или менингоэнцефалита, либо вследствие неинфекционной патологии – рассеянного склероза. Различают острую и хроническую формы ретробульбарного неврита.

В первом случае в пораженном глазу появляется сильная боль, источник которой находится позади глазного яблока. Постепенно развиваются и другие симптомы: снижается острота зрения, искажается цветовосприятие. Во время офтальмологического обследования выявляется патологическая бледность диска глазного нерва.

Хроническая форма неврита характеризуется медленным развитием патологии. Зрение постепенно снижается до минимума, при отсутствии своевременно начатого лечения воспаление распространяется на кровеносные сосуды и окружающие нерв ткани глаза.

Это тяжелое заболевание, представляющее собой воспалительный процесс, локализованный в костях глазницы. Причиной развития периостита обычно становится проникновение болезнетворных микробов (стрептококка, микобактерии, стафилококка или спирохеты) в костные ткани. Иногда воспалительный процесс возникает на фоне недолеченного хронического гайморита.

Заболевание начинается остро. В течение 3 дней после инфицирования резко повышается температура тела, нарастают проявления лихорадки, а пациент жалуется на головную боль в височной и лобной областях.

В зависимости от места локализации первичного воспаления могут наблюдаться так называемые первичные признаки периостита. При инфицировании переднего отдела глазной орбиты возникает припухлость вокруг глаза, кожа становится гиперемированной и горячей, а верхнее и нижнее веки отекают. Если интенсивная терапия не была начата своевременно, в мягких тканях, окружающих глазное яблоко, образуется абсцесс – локализованный очаг гнойной инфекции. Он созревает и затем вскрывается наружу через кожу (относительно благоприятный исход) или же распространяется в заглазничную полость, образуя новые очаги воспаления. При этом состояние пациента значительно ухудшается.

В некоторых случаях периостит развивается в глубине глазницы. В этом случае заболевание сопровождается повышением температуры тела, а также характерными признаками ОРЗ. Движения глазного яблока с пораженной стороны обычно бывают ограничены. После лечения антибиотиками широкого спектра действия абсцесс постепенно уменьшается в размерах и затем замещается соединительной тканью. При отсутствии терапии возможно дальнейшее распространение инфицирования.

Данное заболевание представляет собой острый воспалительный процесс, развивающийся в склере. В зависимости от величины очага поражения и его локализации различают глубокий и поверхностный склерит. Чаще всего данное заболевание развивается на фоне общих инфекционных патологий (вирусных, бактериальных или грибковых) и представляет собой проявление восходящего инфицирования.

Поверхностный склерит (эписклерит) затрагивает только верхний слой склеры. Пораженный глаз становится красным, а движения глазного яблока приобретают характерную болезненность. Обильное слезотечение при этом не наблюдается, что является характерным признаком склерита, очень редко развивается светобоязнь, а острота зрения не меняется. При отсутствии своевременного лечения заболевание прогрессирует. На склере появляется заметный невооруженным глазом инфицированный участок, окрашенный в фиолетовый или красный цвет. Это пятно слегка возвышается над поверхностью склеры.

Глубокий склерит распространяется на все слои глазной оболочки. В запущенных случаях воспаление переходит на окружающие склеру ткани, поражая ресничное тело и радужную оболочку. Патологические симптомы, описанные выше, становятся более выраженными. Иногда развиваются множественные очаги инфицирования. На фоне общего снижения иммунитета может возникнуть тяжелое гнойное осложнение, при котором наблюдаются светобоязнь, сильная отечность век и боли в пораженном глазу.

Гнойный эписклерит – одна из форм склерита, вызываемая патогенным микробом стафилококком. Заболевание быстро прогрессирует, обычно распространяясь на оба глаза. При отсутствии своевременно начатой терапии эписклерит может продолжаться годами, периодически затихая и активизируясь на фоне общей ослабленности организма. На месте очагов инфицирования склера становится истонченной, а острота зрения заметно снижается. Если воспалительный процесс переходит на радужную оболочку, возможно развитие тяжелого осложнения – глаукомы.

Это заболевание, известно также как флегмонозное воспаление, представляет собой гнойный воспалительный процесс, не отграниченный от окружающих его тканей. Чаще всего локализуется в глазнице и слезном мешке.

Флегмона глазницы возникает вследствие проникновения в область глазного яблока патогенных микроорганизмов – стафилококков или стрептококков. Инфекция развивается в клетчатке глазной орбиты. Иногда флегмона появляется на фоне острого гнойного гайморита либо в качестве осложнения ячменя или фурункула.

Данное заболевание развивается очень быстро. Через несколько часов после инфицирования наблюдается значительное повышение температуры тела, нарастает сильная головная боль, появляются озноб, болезненные ощущения в мышцах и лихорадка. Веки становятся отечными и красными, а их движения в значительной степени затрудняются. Острота зрения снижается вплоть до почти полной слепоты. Иногда параллельно с флегмоной развиваются неврит зрительного нерва и тромбоз кровеносных сосудов глаза. Если своевременно не начать интенсивное лечение, инфекция распространяется на окружающие ткани и поражает головной мозг. Флегмона слезного мешка обычно развивается как осложнение вовремя не вылеченного дакриоцистита. В процессе размножения патогенных микроорганизмов происходит гнойное расплавление тканей слезного мешка, после чего инфекция распространяется на ткани глазной орбиты. Первыми симптомами данного заболевания являются выраженная припухлость над слезным мешком, нагрубание век и невозможность открыть пораженный глаз. Через некоторое время повышается температура тела, возникают слабость и мигренеподобная головная боль.

Хориоидит (увеит задний) – это воспалительный процесс, локализованный позади сосудистой оболочки глаза. Причиной развития данного заболевания является занесение патогенных микробов в капилляры на фоне общей инфекции.

Для хориоидита характерно первоначальное отсутствие симптомов. Воспаление обычно обнаруживается во время офтальмологического осмотра, проводимого по другому поводу. При этом обследовании выявляются специфические изменения структуры сетчатки. Если очаг патологии находится в центре сосудистой оболочки, могут наблюдаться такие характерные признаки заболевания, как искажение контуров предметов, световые вспышки и мерцание перед глазами. При обследовании глазного дна обнаруживаются округлые дефекты, располагающиеся на сетчатке. Свежие следы очагов воспаления окрашены в серый или желтый цвет, рубцы постепенно бледнеют. Если терапия не была начата своевременно, может развиться отек сетчатки, сопровождающийся микроскопическими кровоизлияниями.

Данное заболевание представляет собой воспалительный процесс, локализованный в сальной железе или ресничных волосяных мешочках. Ячмень широко распространен. Причиной развития этой патологии обычно становится проникновение патогенных микробов (стафилококков и стрептококков) в протоки сальных желез на фоне общей ослабленности организма и иммунных нарушений.

Первым признаком появления заболевания является покраснение участка верхнего или нижнего века, которое затем переходит в инфильтрацию и отекает. Покраснение постепенно распространяется на окружающие ткани, нарастает отечность конъюнктивы. Через 2–3 дня после появления первых симптомов ячменя инфильтрат отекает еще больше, внутри него образуется полость, заполненная гноем, а верхняя часть отека становится желтоватой. По прошествии 1–2 суток этот нарыв прорывается за пределы века, гной выходит, болезненность и отечность постепенно стихают. При множественных гнойных очагах повышается температура тела, наблюдаются озноб и резкая болезненность в глазном яблоке. В тяжелых случаях воспаление распространяется на окружающие ткани.

Глазные заболевания не всегда начинаются после проникновения в ткани патогенных микробов. Нередко причинами серьезных недугов, сопровождающихся снижением остроты зрения, становятся травмы, ожоги и врожденные аномалии строения век.

Данное заболевание представляет собой постепенное замещение нервных волокон глаза соединительной тканью. Причиной развития этой патологии чаще всего являются тяжелые общие инфекции (менингит, энцефалит), травмы головного мозга, злокачественные и доброкачественные опухоли, а также отравление метанолом. В некоторых случаях зрительный нерв атрофируется вследствие генетической предрасположенности (эта особенность передается по мужской линии).

Первым признаком развития этого заболевания обычно становится специфическое изменение поля зрения. При перерождении периферических волокон глазного нерва оно заметно уменьшается. Атрофия центральных нервных волокон приводит к развитию дефекта зрения – скотомы. Параллельно снижается острота центрального и периферического зрения. При проведении офтальмологического обследования выявляют изменение окраски зрительного нерва (от белой до сероватой или синеватой) и уменьшение просвета кровеносных сосудов глаза. Если заболевание имеет сифилитическую природу, возникает своеобразное нарушение поля зрения – по концентрическому типу. Одновременно снижаются цветовосприятие (преимущественно красного и зеленого цветов спектра) и острота зрения. Патологический процесс зачастую распространяется на оба глаза, плохо поддается интенсивному лечению и нередко становится причиной слепоты.

Генетически обусловленная атрофия зрительного нерва встречается только у мужчин. Первым признаком развития этой патологии является снижение остроты зрения (поля зрения при этом соответствуют норме). При офтальмологическом осмотре диск глазного нерва имеет красноватый оттенок, его края расплывчаты. Через некоторое время красный цвет сменяется желтым, а острота зрения падает, поскольку глазной нерв в значительной степени утрачивает свои функции.

Это отставание века от поверхности склеры, которое сопровождается отгибанием ресниц вперед или внутрь. Существуют спастическая, атоническая, паралитическая и рубцовая разновидности выворота века.

Спастическая патология развивается после тяжелых инфекционных глазных заболеваний, например после осложненного конъюнктивита.

Паралитический выворот века возникает как одно из проявлений паралича лицевого нерва.

Атрофическая форма данного заболевания представляет собой следствие возрастного ослабевания круговой глазной мышцы (у пожилых людей или больных миелопатией).

Рубцовая патология возникает вследствие образования грубого рубца после механического травмирования, ожога или глубокой язвы.

Выворот века может быть слабо или сильно выраженным (в последнем случае заболевание сопровождается нарушением покрытия конъюнктивы и ее огрубением). При этом функционирование слезных желез нарушается, возникает чрезмерное слезотечение, а глаз становится болезненным и раздраженным.

Это заболевание представляет собой специфическое сочетание патологических изменений в глазном дне, развивающееся на фоне повышенного артериального давления. Различают 4 стадии глазной гипертонии:

– ангиопатия (расширение кровеносных сосудов глаза);

– ангиосклероз (закупорка отдельных сосудов);

– ретинопатия (уменьшение кровоснабжения сетчатки);

– нейроретинопатия (патология захватывает зрительный нерв).

При ангиопатии, развивающейся на фоне артериальной гипертонии, страдают главным образом вены. Кровеносные сосуды удлиняются, становятся извилистыми, их внутренний просвет постоянно расширен. Артерии при этом спазмируются, а их диаметр колеблется.

Во время офтальмологического обследования выявляется большое количество увеличенных кровеносных сосудов. В тяжелых случаях могут наблюдаться гиперемия зрительного нерва и множественные точечные кровоизлияния. После проведения комплексного лечения, если оно было начато вовремя, перечисленные выше симптомы медленно проходят.

Ангиосклероз – признак прогрессирования данного заболевания. У больного появляются неприятные симптомы, свидетельствующие о начинающемся поражении артерий. При осмотре глазного дна с помощью специального прибора выявляются утолщения стенок артерий, может наблюдаться также и артериовенозный перекрест.

Ретинопатия поражает сетчатку: на ней появляются мутные пятна и кровоизлияния, а через некоторое время возникают отеки желтоватого цвета. При этом наблюдается заметное снижение остроты зрения. Данное заболевание успешно поддается лечению при условии устранения основного предрасполагающего фактора – артериальной гипертонии.

Если повышенное давление не было диагностировано вовремя, развивается тяжелое осложнение – нейроретинопатия. Данная стадия гипертонии глаза с трудом поддается лечению. Патологический процесс распространяется на глазной нерв, центральное зрение снижается, а поля зрения уменьшаются. Диск зрительного нерва при этом утолщается, его диаметр увеличивается, поверхность покрывается точечными очагами кровоизлияний. Через некоторое время начинается атрофия зрительного нерва.

Это постепенное или внезапное повышение внутриглазного давления. Выделяют первичную и вторичную формы глаукомы.

Первичную стадию заболевания обычно диагностируют у пациентов в возрасте более 50 лет. Данная патология развивается на фоне естественных возрастных изменений, происходящих в организме. Вторичная глаукома возникает в любом возрасте на фоне тяжелой патологии (смещения хрусталика или иридоциклита). Иногда причиной резкого повышения внутриглазного давления является затрудненный отток внутриглазной жидкости. При этом радужно-роговичный угол, в котором находится фильтрующая зона глаза, закрывается. Реже каналы оттока жидкости блокируются корнем радужной оболочки (например, при наличии посттравматических спаек). Глаукома также развивается вследствие врожденной аномалии строения глазного яблока или деформирования стенок кровеносных сосудов.

Вторичная глаукома возникает на фоне воспалительного процесса инфекционной, рубцовой или экссудативной природы. Подобные патологические состояния почти всегда сопровождаются нарушением оттока внутриглазной жидкости.

Хроническое повышение внутриглазного давления постепенно приводит к развитию заболеваний глазного нерва (на фоне нарушения кровоснабжения). Обычно глаукома поражает оба глаза одновременно. Если соответствующая терапия не была проведена своевременно, возможно наступление слепоты. Вовремя назначенное лечение помогает сохранить остроту зрения и предотвратить тяжелые последствия заболевания.

Глаукома бывает начальной, развитой, прогрессирующей или терминальной.

Для начальной стадии заболевания характерно сохранение нормального поля зрения. Изменения данного параметра указывают на то, что патологический процесс прогрессирует. При сужении поля зрения диагностируют развитую глаукому. Данное заболевание крайне редко обнаруживается в терминальной стадии, поскольку снижение остроты зрения вынуждает больного обратиться к специалисту.

При проведении офтальмологического обследования пациента выявляется наличие специфического дефекта (углубления) в диске зрительного нерва.

Вторичная глаукома характеризуется более тяжелым течением и регулярными глаукомными кризами (резким повышением внутриглазного давления, сильной болью и нарушениями зрения).

Самым эффективным методом обнаружения глаукомы является измерение внутриглазного давления. Повышенное давление – повод для проведения дополнительного обследования.

Это заболевание сетчатки, при котором наблюдается постепенное уменьшение остроты зрения. Обычно дистрофическая пигментация этой части глаза развивается при соответствующей генетической предрасположенности, другие факторы риска в настоящее время не обнаружены. Прогрессирование заболевания чередуется с довольно продолжительной ремиссией, а патологический процесс не завершается в течение многих лет.

Для данного недуга характерно очень медленное развитие. Первым признаком развития дистрофической пигментации сетчатки является снижение ночного зрения, в народе называемое «куриная слепота». При этом острота зрения не меняется. Возможно появление характерного дефекта поля зрения – возникновение темных колец перед глазами.

При офтальмологическом обследовании обнаруживаются коричневые тени по ходу кровеносных сосудов (начальные очаги прогрессирующей пигментации). Реже на поверхности сетчатки появляются темные бугорки – скопления пигмента. Через некоторое время пигментация начинает распространяться от краев к центру сетчатки, а поверхность диска зрительного нерва становится почти белой. В качестве осложнения иногда возникает атрофия глазного нерва.

Выворачивание переднего (ресничного) края века в сторону роговицы. При этом завернувшиеся ресницы травмируют верхний слой глазного яблока. Через некоторое время на поверхности роговицы появляются мелкие царапины, которые затем превращаются в язвочки. После их заживления на глазном яблоке остаются участки рубцовой ткани. Если терапия не была назначена своевременно, на фоне постоянного травмирования роговицы снижается острота зрения.

Причиной заворота век может стать спазм круговой глазной мышцы вследствие возрастных изменений в тканях или генетической патологии, а также осложнения после тяжелых инфекционных заболеваний (кератита, конъюнктивита), ожога, травмы или гнойного воспаления.

Данная патология в некоторых источниках называется «отек диска зрительного нерва». Однако отечность не является характерным признаком развития заболевания, она может быть выражена очень слабо.

Застой жидкости в диске глазного нерва нередко наблюдается на фоне общего замедления оттока жидкости из глаза. Обычно подобные симптомы возникают при абсцессе головного мозга, появлении новообразований и травмах головы, а также при аневризмах артерий и вен.

Первые симптомы застойных явлений в диске зрительного нерва обычно не становятся причиной для беспокойства: пациент может жаловаться на незначительную головную боль, кратковременное потемнение в глазах и ощущение тумана в поле зрения.

При офтальмологическом обследовании обнаруживаются характерные признаки неблагополучия: расширение диска зрительного нерва, окрашивание его поверхности в сероватый или розоватый оттенок, отечный участок в центральной области. Крупные кровеносные сосуды глаза при этом изгибаются, а просвет вен расширяется. Острота зрения обычно остается прежней. При своевременном назначении соответствующей терапии заболевание полностью излечивается.

Данное заболевание представляется собой уменьшение прозрачности хрусталика, которое постепенно приводит к потере зрения и практически не поддается консервативному лечению.

Причинами развития этой патологии могут стать сильное отравление, воздействие на организм ионизирующего излучения, некоторые нарушения обмена веществ, возрастные изменения в тканях глаз, отягощенная наследственность, некоторые глазные заболевания и механическое травмирование. Кроме того, катаракта может быть как приобретенной, так и врожденной.

После воздействия на организм одного или нескольких перечисленных выше факторов происходит перерождение эпителия хрусталика, его волокна со временем атрофируются и частично разрушаются. Образующиеся дефекты постепенно замещаются жидкостью. При этом отмечается нарушение химического состава внутренней части хрусталика и уменьшение активности основных ферментов.

В зависимости от тяжести поражения хрусталика различают 4 стадии развития катаракты.

I стадия ярко выражена у людей пожилого возраста (в большинстве случаев). Заболевание развивается медленно, при этом возможны ошибочная диагностика и, соответственно, запоздалое назначение лечения. Обычно катаракта проявляется непостоянным удвоением контуров предметов в пораженном глазу, мельканием мушек и постепенным снижением остроты зрения. При проведении офтальмологического обследования выявляются нитевидные участки, окрашенные в серый цвет и располагающиеся в направлении от центра хрусталика к его краям. Выраженные симптомы катаракты нередко развиваются лишь через несколько лет после начала патологического процесса.

II стадия (незрелая катаракта) представляет собой помутнение большей части поверхности хрусталика, при этом острота зрения существенно снижается. Во время обследования он выглядит серовато-белым и малопрозрачным. Набухание эпителия может привести к развитию нежелательных осложнений – повышению внутриглазного давления и сокращению промежутка между роговицей и радужкой.

III стадия (зрелая катаракта) не вызывает затруднений при диагностике, поскольку хрусталик полностью теряет прозрачность, приобретая характерный землистый оттенок, а зрение в пораженном глазу снижается вплоть до частичного светоощущения. На данном этапе катаракта может «остановиться», состояние пациента при этом не будет ухудшаться или улучшаться в течение многих лет.

IV стадия (перезрелая катаракта) встречается крайне редко. По мере прогрессирования патологического процесса хрусталик подвергается редукции и затем полностью растворяется в глазном яблоке. При проведении офтальмологического обследования выявляют афакию (отсутствие хрусталика).

Если катаракта относится к категории осложненных заболеваний, она завершается уже на второй стадии. Данный недуг развивается на фоне глаукомы, увеита или дистрофии сетчатки. При этом помутнение распространяется только на заднюю поверхность эпителия хрусталика.

Диабетическая катаракта может развиться в любом возрасте. Чаще всего она поражает оба глаза одновременно и сопровождается другими нарушениями, характерными для сахарного диабета. Во время офтальмологического обследования выявляется чередование помутневших и сохранивших прозрачность слоев в толще хрусталика.

Врожденная катаракта развивается крайне медленно и практически никогда не осложняется.

Лечение большинства разновидностей катаракты производится путем хирургического вмешательства.

Данное заболевание, в отличие от инфекционного кератита, развивается на фоне общего авитаминоза (при несбалансированном рационе и некоторых нарушениях обмена веществ).

В медицинской литературе упоминаются 3 стадии авитаминозного кератита – прексероз, ксероз и кератомаляция. Прексероз представляет собой постепенную атрофию (подсыхание) верхнего слоя роговицы глаза. Глазная оболочка постепенно тускнеет, а эпидермальные клетки подвергаются мацерации.

Ксероз – это запущенная стадия авитаминозного кератита. По мере прогрессирования патологического процесса на роговице возникают новообразования, окрашенные в сероватый оттенок. Внешне они напоминают небольшие чешуйки. При этом края роговицы становятся ярко-белыми.

Кератомаляция наблюдается крайне редко, только в самых тяжелых случаях кератита, осложненного другими заболеваниями. При этом под эпидермисом роговицы происходит помутнение тканей, через некоторое время прогрессирует расслоение оболочки глазного яблока. Патологический процесс сопровождается образованием глубоких язв. Через 2–3 дня от начала заболевания изъязвление приобретает необратимый характер. Даже после проведения интенсивной терапии неизбежно образование грубых дефектов – рубцовых изменений роговицы. На фоне кератита может наблюдаться атрофия зрительного нерва, при этом острота зрения постепенно снижается.

В медицинской литературе данное заболевание нередко называют «весенний конъюнктивит». Причины его возникновения не установлены. Возможно, одним из предрасполагающих факторов является ультрафиолетовое излучение Солнца. Чаще всего эта разновидность заболевания встречается у мужчин. Первыми симптомами развития сезонного конъюнктивита являются сильное жжение в глазах, ощущение попадания в глаз инородного тела, зуд и выраженная светобоязнь. Через некоторое время на слизистой оболочке появляются небольшие выпуклые новообразования, окрашенные в белый или желтый цвет. Обострение весеннего конъюнктивита, как ясно из его названия, происходит весной, а симптомы патологии сохраняются до конца августа.

Это одно из так называемых медикаментозных заболеваний. Лекарственный конъюнктивит развивается после проведения общей интенсивной терапии с использованием антибиотиков широкого спектра действия, сульфаниламидов, анестезии и т. п.

Первые симптомы заболевания появляются после того, как концентрация медикаментов в крови достигает максимума. Возникает быстро распространяющаяся отечность слизистой оболочки глаз, веки краснеют и набухают, а также может появиться мелкая сыпь вокруг глаз. Лечение заключается в назначении противоаллергических средств и корректировке основной терапии.

В настоящее время не существует единого мнения специалистов по поводу реальных причин развития дальнозоркости и близорукости. Некоторые исследователи считают нарушение остроты зрения наследственным недугом, а другие уверены в том, что отклонения от нормы развиваются в процессе трудовой деятельности, на фоне некоторых заболеваний и т. п.

О том, что у наследственной теории есть реальные предпосылки, свидетельствуют результаты научных изысканий. Например, при обследовании детей, которые воспитывались в разных семьях, но в одинаковых условиях, выяснялось, что у одного ребенка имеются нарушения остроты зрения, а у другого данный параметр соответствует норме. В некоторых семьях близорукость передавалась от предков к потомках. Кроме того, это отклонение от нормы обнаруживали у людей, которые вообще не занимались деятельностью, связанной с напряжением зрительного аппарата (пастухов, кочевников и т. п.).

Однако теория приобретенного характера близорукости также находит вполне убедительные подтверждения. Как известно, вследствие определенных особенностей физического развития дети рождаются дальнозоркими, поэтому близорукость у них в течение первых нескольких лет жизни диагностируется в редчайших случаях. Но в процессе школьного обучения патологические процессы прогрессируют, и среди старшеклассников уже очень много близоруких. Проблемы со зрением также характерны для рабочих, занятых на высокоточном производстве, офисных работников и т. п.

Впоследствии оказалось, что у каждой теории есть как верные, так и ошибочные предположения. Близорукость развивается в результате длительного перенапряжения глаз (например, при работе в неблагоприятных условиях, отсутствии полноценных условий для отдыха и т. д.). Негативными факторами являются неправильная или недостаточная освещенность письменного стола, плохая бумага и печать учебников, неудобная школьная мебель, то есть при соблюдении определенных гигиенических норм можно предотвратить развитие близорукости и даже повысить остроту зрения. Немаловажной является и своевременная диагностика подобных патологий: чем раньше заболевание было выявлено, тем проще его вылечить.

При близорукости человек перестает четко видеть удаленные от него предметы. Для их внимательного рассмотрения он должен либо приблизиться на определенное расстояние, либо сильно прищуриться. Данные меры приводят к тому, что количество света, попадающего на сетчатку, уменьшается, а четкость проецируемого изображения повышается. Когда предмет находится недалеко от глаза, отражаемые им лучи света будут направлены не прямо, а в стороны, попадая на сетчатку под определенным углом. Именно поэтому они могут в итоге сфокусироваться на поверхности сетчатки. По мере прогрессирования близорукости это расстояние уменьшается.

Единственной проблемой больного при близорукости слабой степени становится рассматривание удаленных предметов, а чтение и работа на компьютере не вызывают у него затруднений. Если же недуг прогрессирует, без очков или контактных линз уже не обойтись. Большинству людей, страдающих близорукостью, врач рекомендует постоянное ношение очков, чтобы «разгрузить» глаза. Правильно подобранная оптика позволит устранить нежелательный дефект фокусировки световых лучей и не окажет отрицательного влияния на состояние глаз.

Грамотный подбор очков – непростая задача для специалиста. С одной стороны, острота зрения должна быть скорректирована настолько, чтобы человек, страдающий близорукостью или дальнозоркостью, мог вести нормальный образ жизни, не имея ограничений в выборе профессии. С другой стороны, стекла, повышающие зрение до нормы, расслабляют глаза, мышцы становятся слабыми и атрофируются, а степень близорукости увеличиваются. Именно поэтому взрослым обычно назначают очки с меньшим количеством диоптрий, чем это необходимо. Детям же проводят полную коррекцию зрения, поскольку их глаза продолжают расти.

Иногда близорукость, помимо падения остроты зрения, сопровождается некоторыми неприятными симптомами, например болью в глазных яблоках, возникающей при чтении. Данная патология обусловлена физиологическими причинами. При недостаточном «дальнем» зрении пациент вынужден держать книгу или пристально рассматриваемый предмет недалеко от глаз. При этом глазные яблоки «автоматически» перемещаются ближе к переносице, некоторые мышцы перенапрягаются и быстро утомляются. Последнее и вызывает характерную ноющую боль. В некоторых случаях спазмирование мышц приводит к расходящемуся косоглазию.

Для того чтобы избежать негативных последствий близорукости, не следует отказываться от корректировки зрения. В качестве временного варианта можно подобрать очки, затем перейти на мягкие контактные линзы или решиться на несложное оперативное вмешательство. Кстати, не следует считать очки устаревшим способом нейтрализации близорукости. Примитивно устроенный оптический прибор может полностью компенсировать недостаточную остроту зрения при миопии слабой и средней степени. Кроме того, красивая оправа – это очень модный аксессуар, придающий имиджу оригинальность и даже некоторую пикантность.

Объективно близорукость невысокой степени, в отличие от миопии высокой степени, не является заболеванием – это дефект зрения, который является последствием инфекционного или неинфекционного недуга, длительного переутомления и т. п. Сильная близорукость обычно сопровождается серьезными осложнениями, приводящими подчас к таким необратимым последствиям, как перерастяжение оболочек глазного яблока, деформация сетчатки и нарушение кровоснабжения всех ее слоев. Последняя при этом претерпевает характерные патологические изменения: на ее поверхности появляются бледно-желтые обескровленные очаги. Если измененные зоны находятся в центре сетчатки, острота зрения неуклонно снижается и не поддается коррекции с помощью очков или контактных линз. Реже встречаются разрывы мелких внутриглазных кровеносных сосудов, приводящие к точечным или обширным кровоизлияниям в сетчатку, стекловидное тело и другие ткани глазного яблока. В подобных случаях также имеет место снижение остроты зрения.

Иногда при близорукости возникают патологические изменения в стекловидном теле. Больной постоянно или периодически наблюдает перед глазами сероватые или угольно-черные точки, которые могут иметь вид хлопьев, линий, запятых, бесформенных пятен и т. п. Данная аномалия связана с трансформацией естественной структуры стекловидного тела.

В самых тяжелых случаях (например, при осложненной миопии высокой степени) может развиться отслойка сетчатки. При этом острота зрения очень быстро падает вплоть до светоощущения или даже полной слепоты. При отслойке сетчатки единственным вариантом помощи больному является проведение экстренной операции с использованием современного медицинского оборудования (в том числе специального лазера), иначе патологические изменения быстро станут необратимыми.

Вследствие деформации глазных яблок при сильной близорукости неизбежно ухудшается состояние внутренних кровеносных сосудов: повышается проницаемость их стенок, снижается эластичность. Именно поэтому офтальмологи не рекомендуют пациентам, страдающим миопией, посещать сауну или баню – воздействие на организм высокой температуры вызывает рефлекторное расширение сосудов и может привести к множественным внутриглазным кровоизлияниям. Близоруким людям категорически противопоказан алкоголь, поскольку производные этанола, образующиеся в процессе обмена веществ, негативно влияют на состояние всех органов и тканей. Нежелательно также подвергаться воздействию низких температур (например, отдыхать на горнолыжных курортах), так как сужение сосудов не менее вредно, чем их расширение. Обычно неосложненная близорукость не влияет на работоспособность человека. Но при миопии средней и высокой степени выбор профессии ограничен: таким людям нежелательно работать на должностях, связанных с постоянным перенапряжением зрения (оператор ПК, секретарь, корректор и т. п.), а также со значительными физическими нагрузками или перепадами температуры. Однако отказ от такой работы не имеет смысла, поскольку патологические изменения в тканях глазных яблок при этом не исчезают. Во всем следует соблюдать меру.

Дальнозоркость встречается намного реже, чем близорукость. При наличии данной аномалии человек видит далеко расположенные предметы лучше, чем объекты, находящиеся близко от глаз. Отраженные световые лучи, попадая в глаз человека, страдающего дальнозоркостью, не фокусируются на сетчатке: проходя сквозь ткани, они смыкаются в точке позади нее (или даже позади глазного яблока). Разумеется, данное утверждение является условным, оно лишь демонстрирует нам картину аномалии рефракции. Иногда размер дальнозоркого глаза отличается от нормального в меньшую сторону, или же наблюдаются нарушения работы оптической системы глазного яблока. Работа аккомодационного аппарата, изменяющего кривизну хрусталика, в некоторой степени улучшает ситуацию, но острота зрения все равно остается неидеальной.

Аккомодация происходит автоматически – с помощью сокращения внутриглазной ресничной мышцы. Чем больше степень кривизны хрусталика, тем сильнее в нем происходит преломление лучей света, проникающих в глаз, тем четче становятся контуры предметов, находящихся недалеко от органов зрения. При его уплощении ясно видимыми становятся только далеко расположенные объекты.

Как и близорукость, дальнозоркость классифицируют по степени выраженности. При невысокой степени данной аномалии у человека сохраняется отличное «дальнее» зрение, поскольку его аккомодационный аппарат еще способен компенсировать имеющуюся патологию. Также остается возможность работы с объектами, расположенными на близком расстоянии от глаз, но при этом наблюдается значительное перенапряжение мышц. При средней и высокой степени дальнозоркости страдает острота как «дальнего», так и «близкого» зрения.

Для коррекции имеющихся недостатков рефракции используют специальные очки с вогнутыми (фокусирующими) стеклами. Такие линзы способны в значительной степени усиливать преломляющую способность глаз и выполнять некоторую часть функций хрусталика.

Иногда при дальнозоркости, не замеченной вовремя и не скорректированной, наблюдается так называемая хроническая усталость ресничной мышцы. Внешне это проявляется выраженными болезненными ощущениями в глазных яблоках и лобной области, которые возникают при длительной работе с близко расположенными объектами.

Вторичными проявлениями дальнозоркости могут стать покраснение век, обильное слезотечение и потребность в частом моргании. Вследствие нарушения кровоснабжения перенапряженных глазных мышц могут развиваться сопутствующие заболевания (например, ячмени). Симптоматическое лечение обычно оказывается малоэффективным, поскольку дезинфицирующие и общеукрепляющие средства не устраняют причину недуга, но после подбора соответствующих линз неприятные явления очень быстро проходят.

Данное заболевание будет рассмотрено в отдельной рубрике вовсе не случайно. Зачастую косоглазие является лишь предметом насмешек и источником сомнительного остроумия. Многие люди воспринимают его лишь как косметический дефект, который не влияет на остроту зрения и причиняет больному только психологические неудобства. На самом деле косоглазие – это довольно серьезное заболевание, чреватое серьезными осложнениями.

В медицине косоглазие определяется как состояние, характеризующееся отклонением одного или обоих глазных яблок от центральной оси (выражаясь проще, глаза смотрят в разных направлениях). В результате точная фокусировка глаза на предметах становится невозможной. Симптомы данного заболевания очевидны, а для диагностики не требуется помощь специалиста.

Чаще всего косоглазие возникает у 2–3-летних детей, поскольку именно в этом возрасте начинается «содружественная» работа глаз. По статистике, 2% малышей страдают данным заболеванием в слабо или сильно выраженной форме.

Различают 2 разновидности косоглазия – паралитическую и содружественную.

Первая форма заболевания развивается на фоне травматического или инфекционного повреждения мышц, отвечающих за движения глазных яблок. Реже данная аномалия развивается при поражениях зрительного нерва. При этом косит только 1 глаз (как это ни парадоксально – неповрежденный). Во время рассматривания предмета больной глаз, утративший способность к движениям, не участвует в этом процессе, а здоровый для сохранения остроты зрения отклоняется на больший или меньший угол.

При содружественном косоглазии оба глаза косят поочередно, отклоняясь от центральной оси на приблизительно одинаковую величину. Данная аномалия чаще всего является наследственной патологией и представляет собой нарушения внутриутробного формирования органов зрения.

Сходящееся косоглазие чаще всего наблюдается при дальнозоркости (1 глазное яблоко при этом отклоняется к переносице). А расходящееся, наоборот, развивается на фоне близорукости, при этом 1 глаз «перемещается» к виску. Вертикальное косоглазие (более редкое) может возникать по различным причинам – 1 глазное яблоко отклоняется кверху или книзу.

Как и другие глазные патологии, это заболевание требует квалифицированного лечения у офтальмолога. Данная аномалия не исчезает с возрастом, поэтому требует ранней коррекции. В среднем терапия занимает около 3 лет – в зависимости от тяжести состояния больного и наличия сопутствующих недугов. От родителей ребенка, страдающего косоглазием, требуется аккуратность в соблюдении всех назначений специалиста.